11月12日 中央音楽学院 琴房楼演奏庁

一夜目は漢民族三弦演奏会。

1、将軍令

これは、「弦索十三套」という明清代に流行した13の器楽曲の一つです。胡琴、琵琶、筝などと共に合奏されるものですが、今回は胡琴と三弦で。

三弦:程珊 胡琴:薛克

13曲すべて室内楽でお聴きになりたい方は、中央音大の先生方がCDを出しておられますので、そちらをどうぞ。

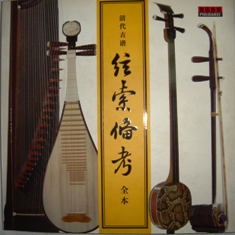

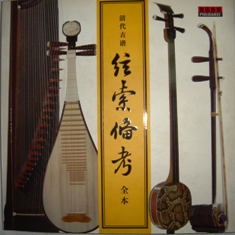

「清代古譜面 弦索備考」古筝:林玲 琵琶:張強 三弦:談龍建 胡琴:薛克 2009 Polo Arts Entertainment Co.,Ltd

日本だと、若い子受けはしない曲だろうか…どうだろう???

西洋人からしたら、同じようなメロディを違う楽器で演奏して何が楽しいのかと思うかもしれないけど、和声だけが音楽じゃないぞ~

ハモることだけが美しいなんて誰が決めた?

2、反二黄慢板与小開門

タイトル見れば分かるように、京劇音楽です。

小三弦:王玉 打楽器:謝天

ちなみに小三弦は京劇伴奏に使われますが、津軽三味線と棹の長さがほぼ同じなので、津軽やってる人は弾きやすいかも。でも棹は津軽よりずっと細いです。

王玉さんのプロフィールを見ると、中国戯曲学院の附属中・高のご出身のようで、その後、中央音大へと進まれたらしい。

そもそも京劇伴奏楽器の専門教育受けてきた人なんですね。

おや…プロフィールに、日本の三味線大師、本篠秀太郎先生に習ったことがあるとも書かれていますね。

どおりで、こういうのがお得意な筈だ。

3、風雨鉄馬

三弦:張柳萌

白鳳岩さんという著名な民間芸人の先生が20世紀に作曲した独奏曲です。鉄馬というのは、古代建築物の軒下に掛けられた鈴みたいなものですかね…これが鳴る様子をモチーフにしています。白先生は琵琶の名手でもありますから、琵琶の演奏技法がとりいれられています。

私がこれを初めて聴いたのは、大御所、蕭剣声先生の演奏(動画)です。

従いまして、今回の演奏は、談龍建先生の演奏楽譜をご使用になっているので、若干、受ける感じが違います。

ちなみに、大学で三弦専攻している人の系列は大きく分けて、中央音大と中国音大にわけられます。普通はずっと同じ系列の先生に師事することになりますが(ぶっちゃけ、系列違いの先生の大学や大学院を受けても受からない)、訳あって、両方の系列の先生に師事出来る人もいます。

紅楼夢の登場人物で、私が勝手に例えるなら、中央音大が薛宝釵で中国音大が林黛玉が三弦弾いてるような感じか?

どっちもヒロインだし、人の好みも好き好きってことで。

4、平沙落雁

三弦:高芸真 蕭:李楽

言わずと知れた古琴の名曲です。

蕭との合奏ですが、蕭と三弦でいけるということは、三味線と尺八でもまんざらではないってことですよね。

いつか、挑戦してみよう~

5、川江船歌

作曲:池祥生 三弦:張馨元

これは、80年代に作曲コンクールで二等賞を頂いている作品だそうです。

作曲者自身が三弦演奏家なので、さすがに、三弦の魅力を十分に引き出しています。

五本の指をすべて使う輪指という奏法を駆使。

音の粒が、まるで水しぶきのように華やかに散る感じ?

6、説変

三弦:王玉 ピアノ:孫小松

これは、もともと2008年に青年演奏家、庄昉さんのために創作された曲で、2010年には張柳萌さんのコンサートで、コンチェルト用に編曲されています。

どちらも修士卒業記念演奏会のDVDが発売されています。

そして今回は、ピアノとの二重奏にアレンジしなおされています。

正直、前に聴いた時は、さほどいい曲だとも何とも思わなかったのですが、ピアノとやるとお洒落ですね。

ジャズバーにでもいるような感じ。

え?三弦にこういうお洒落な雰囲気似合ったっけ?と思いました。

ところで、演奏中、横揺れ、縦揺れ、上下揺れする人、いろいろいますが、王玉さん…突然前にグラッといくんで、ビックリしました。

別に何かミスったわけじゃないですよ。

彼のテンション上がった時の癖?

7、三弦コンチェルト

三弦:張柳萌

オケ:青年室内楽団

指揮:焦子傲

作曲家の楊勇先生いわく「三弦はフレットがなく、神秘的かつ魅力的な楽器」

確かにそうですよね。

無数の音の可能性があります。

私も、右手で細かい音を叩きながら、左手で棹を上下するの大好き。

この曲は三楽章から構成されております。

二楽章はバイオリン、チェロ、コントラバス等によるピチカートが可愛らしく響きます。

また、第三楽章、ミレドシラ~ミレドシラ~と単純な旋律が繰り返されるのも印象的ですね。

正直、バイオリンやチェロ、コントラバス、オーボエ等と三弦の組み合わせって、XX折衷のケーキのように、合わないとホント微妙ですよね。

でも、上手く合うと変に美味しいんですよね。

抹茶ケーキとか、皆さん全然違和感ないでしょ?

でも、桜ケーキ(しょっぱい)だと微妙。

小倉マーガリントースト(名古屋人は好き)に至っては、面白がる人もいれば、絶対に食べない人もいる(笑)

以上、三弦三昧のコンサート報告でした。

モンゴル族三弦篇へ続く